Imagen destacada: «Antro de fósiles», de Maruja Mallo (1930)

Hace unos meses regresaba a casa en tren sumergida en mis pensamientos, que giraban en torno a la muerte: esa gran desconocida tan familiar. Por aquellos días, una amiga del alma estaba atravesada por un dolor inconsolable –hoy sigue siendo inconsolable–, y a otra amiga del alma aprendiendo sobre la marcha cómo paliar tanto dolor. Me sentía impotente estando tan lejos de ambas, y confiaba en que pronto podríamos juntarnos y hablar, nombrar, expresarnos, abrazarnos… Y callar cuando se impusiera la necesidad del silencio. Hoy tengo a otra amiga aprendiendo a sobrellevar la muerte repentina de una de sus mejores amigas, y también estamos lejos. En fin, la vida…

Compartí en Facebook parte de mi razonamiento de aquel día y se generó un debate profundo, muy sentido e inquietante. Había mucha necesidad de hablar de la muerte, tan irrevocablemente unida a la vida, así que decidí reunir en un solo post las principales ideas que entre todas sacamos a la luz aquella tarde-noche. Lanzaba yo en su día la siguiente reflexión:

A menudo me pregunto por qué nos cuesta tanto hablar de ella, integrarla como parte de la vida. No todas las personas tenemos descendencia ni vamos a tenerla, sin embargo, fantaseamos y hablamos de la maternidad o la paternidad en algún punto de nuestra existencia; no siempre nos casamos y, no obstante, fantaseamos en algún momento con nuestra posible boda (transgresoras, tradicionales, ateas, religiosas: diversas como la vida misma). Todas y todos nos vamos a morir, nadie se salvará de ello y, por alguna extraña razón que me gustaría descifrar con ustedes, nos negamos ante un hecho tan objetivo: nos oponemos a hablar de ella, nos empeñamos en hacerle caso omiso, nos empecinamos en ocultarla y la convertimos en un tabú. Luego nos sorprende la muerte dolorosa de un ser querido, nos rompemos en mil pedazos y lamentamos no haber hablado antes de qué pasaría cuando llegara «el después». Yo he lamentado no haber hablado de la muerte con personas que se me han ido, me he llegado a enfadar por que se fueran «sin avisar» –como si la muerte avisara en la mayoría de los casos–, me he llegado a sentir perdida y a no saber cómo gestionar las ausencias más radicales de la vida: las de la muerte. A veces siento ganas de hablar con mis seres queridos de nuestras muertes, de nuestros finales, de nuestras despedidas. A veces he sentido ganas de hablar de mi propia muerte, pero me sorprenden siempre dando aspavientos al aire y diciéndome «¡calla, calla, no lo digas ni en broma!» –como si la muerte fuera un chiste o una broma–. Y me pasa a menudo, porque siempre he tenido la sensación de que no llegaré a la vejez y tengo mi muerte muy presente en mi discurso (como algo natural, sin dramas). No se trata de vivir pensando constantemente en que nos vamos a morir mañana, ¡qué angustia, por diosas! Se trata simplemente de poder hablar del final así como hablamos del principio, de poder celebrar la muerte así como celebramos el nacimiento, de integrarla desde la infancia como parte de nuestra existencia. El dolor de la pérdida es inevitable, porque inevitable es la tristeza de no ver a alguien nunca más, la añoranza de su voz, el desconsuelo de su abrazo, la nostalgia de su presencia. Inevitable es la angustia y la pena ante semejante certeza categórica de “nunca más”. Pero es inútil seguir sin nombrarla, porque la muerte es la única que, aunque no se nombre, sí existe.

A partir de ahí, se abrió un debate sumamente enriquecedor del que nos nutrimos y aprendimos muchas de nosotras. La compañera Ana Lorenzo Ocaña, nos contaba cómo “nuestras generaciones pasadas se enfrentaban a la muerte con mayor naturalidad”. Ella misma recordaba “ceremonias de casi tres días, con la persona muerta amortajada en casa. Una ceremonia lenta, dolorosa, con todo un ritual de despedida: actitudes, protocolos, gestos, ropas…”. Hoy en día hay mucho miedo e incapacidad para afrontarla y por ello considero que todo es mucho más rápido, aséptico y frío de lo que era en la época de mis abuelas, sin ir más lejos. En mi opinión, deberíamos abordar la muerte en educación emocional, e integrarla como parte de la vida. Tal y como decía Marie Curie, “en la vida no hay que temer, hay que comprender”: necesitamos poder hablar de las cosas para llegar a entenderlas, a comprendernos y a naturalizar así un hecho común a todo ser viviente e inevitable. De la manera en que la infancia afronta la muerte tenemos mucho que aprender.

A partir de ahí, se abrió un debate sumamente enriquecedor del que nos nutrimos y aprendimos muchas de nosotras. La compañera Ana Lorenzo Ocaña, nos contaba cómo “nuestras generaciones pasadas se enfrentaban a la muerte con mayor naturalidad”. Ella misma recordaba “ceremonias de casi tres días, con la persona muerta amortajada en casa. Una ceremonia lenta, dolorosa, con todo un ritual de despedida: actitudes, protocolos, gestos, ropas…”. Hoy en día hay mucho miedo e incapacidad para afrontarla y por ello considero que todo es mucho más rápido, aséptico y frío de lo que era en la época de mis abuelas, sin ir más lejos. En mi opinión, deberíamos abordar la muerte en educación emocional, e integrarla como parte de la vida. Tal y como decía Marie Curie, “en la vida no hay que temer, hay que comprender”: necesitamos poder hablar de las cosas para llegar a entenderlas, a comprendernos y a naturalizar así un hecho común a todo ser viviente e inevitable. De la manera en que la infancia afronta la muerte tenemos mucho que aprender.

Pero la muerte no solo es una cuestión espiritual, sino que, como todo en la vida, se ha convertido en un negocio más. Algunas compañeras aseguran que la sociedad esconde la muerte para que no seamos conscientes de que no estamos realmente vivas, y por eso es un tabú. Vivimos en la mentira de la juventud eterna: así nos convierten en consumidores, nos despojan de nuestra humanidad y nos prohíben decidir sobre cómo queremos morir. Luchando por la juventud eterna nos topamos un día con la muerte: el último business del que somos protagonistas y deudores principales y en el que no tenemos acceso a la información ni a la lectura de la letra pequeña porque ya estamos muertos. Desde luego, manteniéndonos en silencio, el capitalismo se hace controlador absoluto de ese negocio y no sabemos siquiera a qué tenemos derecho y a qué no: qué impuestos son obligatorios y de qué partes del protocolo mortuorio nos podemos desentender. Hay otros muchos sustos que giran en torno a la muerte e ignoramos. Por ejemplo, ¿conocemos lo caro que es el IVA de morirse, tal y como lo llamó María Martín Barranco?

La verdad es que a mí me encarntaría planificar mi propia muerte: elegir el continente que albergará mis cenizas o bien decidir qué hacer con ellas, dejar constancia de la donación de órganos, cerrar el testamento vital, elegir la música que quiero que suene, la bandera arcoiris que desearía sentir ondear (aunque esté muerta y ya no sienta nada, quién sabe), la fiesta que me gustaría celebrasen (mi última fiesta de cuerpo presente), qué ofrendas desearía en mi despedida, qué dejo a cada persona importante para mí, a qué biblioteca o asociación dono mis libros, con qué ropa me incineran o si prefiero irme desnuda, qué objetos personales deseo que quemen conmigo, y un largo etcétera. ¿Por qué no podemos hablar de ello? ¿Por qué no planificamos nuestra muerte con calma y sin censuras?

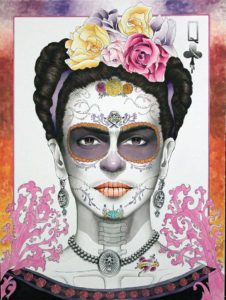

Durante el debate que se creó en Facebook aquel día, muchas sentíamos que teníamos que aprender de países como México y de su cultura en torno a la muerte. Ante este sentir compartido por muchas de las que vivíamos a este otro lado del charco, Atenea Acevedo nos dio un baño de realidad a través de su comentario: “En México vivimos la muerte igual que tú, aunque le hagamos fiestas, caricaturas, disfraces, rimas y burlas. Nunca hablamos de nuestra propia muerte, nos quedamos sin decir a quienes amamos lo que sentimos, nos sorprende absurdamente su partida y nos dolemos en el día a día. Aún más, mi país es una llaga abierta, una herida supurante de fosas clandestinas, personas desaparecidas, torturadas, violadas. Lo único que hemos hecho es habituarnos a ese horror que ya forma parte del paisaje”. Carmen Campos M, por su parte, la avalaba con las siguientes palabras: «La llaga tarda en cerrar, la Impunidad y la corrupción también duelen. Nadie, creo, está preparadx para la muerte de un ser amado, mucho menos a través de la violencia».

Muchas compañeras coincidían en dolores que arrastraban tras la muerte de seres queridos y no sabían cómo gestionar la angustia, la impotencia, la rabia, el desasosiego. Y, aunque como decía María Jesús Méndez, “hablar de ella no te salva de bajar los escalones más subterráneos del dolor”, la gran mayoría coincidimos en que no es sólo hablar de la muerte y de quien se ha ido, sino de cómo seguimos viviendo quienes nos quedamos.

Tal y como afirmaba Rosa Hermoso, “el vacío de quienes se quedan en ocasiones se vuelve infinito. El devenir del día a día, el esfuerzo al levantarte y mirarte al espejo con la pregunta… ¿por qué?”. Por experiencia propia sé que un gesto tan común como el de abrir una caja olvidada en cualquier estante o armario de mi casa se traducía, por regla general, en un mar de lágrimas que inevitablemente afloraban sin darme tregua. La única salida que tenía en esos momentos era la de esperar a que pasara el impacto, a que el dolor se calmase, y entonces me apresuraba a cerrarla como si de la caja de pandora se tratase. ¿Esperanzas dentro de ella? No. O sí. Esperanza de que un día no hiciera tanto daño, esperanza de que la próxima vez me cogiera con las fuerzas suficientes para darle a esos seres queridos el recuerdo cálido y cariñoso que merecen. Tardé en experimentar esa calma, esa reconciliación con la muerte, pero poco a poco aprendemos a construir nuestras propias herramientas. ¿Por qué no nos enseñan a transitar la muerte tal y como nos enseñan a transitar la vida?

Cuando Mrs. Death llega de improviso y te arrebata de tu lado a alguien a quien, simplemente, “no le toca”, la desolación y la tristeza son indescriptibles. Mrs. Death no tiene piedad al manifestarse y uno se queda fuera de juego durante un tiempo. A veces demasiado tiempo, como fue mi caso. Había dos nombres que durante años no pude pronunciar sin que una enorme bola se me aposentase en la misma boca del estómago y me impidiera seguir hablando. Había dos nombres que no mentaba en alto porque no soportaba el dolor que me producían. Hubo dos personas de mi vida cotidiana de las que de repente dejé de hablar un día porque sus ausencias rasgaban a jirones mis entrañas. Y me comía la rabia, porque es muy injusto matar a los muertos que han formado parte de nuestras vidas.

Necesitamos, por tanto, ocuparnos de quienes quedamos vivas; pero, ¿CÓMO?

Rosa Hermoso, nos narraba así su dolor, un dolor con el que muchas nos sentimos identificadas:

Te ocupa y preocupa. Tu mente rememora de forma involuntaria la pérdida y la ausencia de quién más querías. Cualquier gesto duele, y no puedes evitar llorar, gritar y hundirte en la almohada. No existe el consuelo, no crees que puedas aprender a estar sola. Rechazas los comentarios, cargados de buenas intenciones, que suenan a palabras vacías, que no significan nada para ti. Hasta que sin percibirlo, tu “yo” salta en rescatar el sentimiento de supervivencia, recuperando la alegría por vivir, y sientes que es hora de perdonarle por dejarte sola al morir. Descubres que tienes la suerte que la otra persona ya no tiene. Vivir. Y eso hacemos, porque es lo que harían y desearían para nosotras.

Rosa resaltaba también algo muy importante: los tiempos. ”Los tiempos son una parte importante del proceso. Dejémoslos fluir sin forzarlos”.

Exacto: que nos dejen hablar cuando estamos en el lado de la pérdida y dejémonos de tanto mensaje positivo que suena a palabras vacías cuando estamos en el otro lado. A veces, acompañar, preguntar cómo estás y sentarte a escuchar reconforta y ayuda mucho más y que retahíla de consejos aprendidos de carrerilla que a menudo escuchamos.

Hay dos puntos importantes para mí:

1. El «perdón» a quien se va: otro tema muy interesante, y está muy presente sobretodo en los casos de suicidio. Quienes nos quedamos tendemos al enfado con el ser querido que voluntariamente se va. No nos enseñan a respetar esas decisiones en las personas a las que queremos y podemos llegar a tardar años en entender, ya que necesitamos primero aprender a gestionar la rabia y ese extraño sentimiento de «traición».

2. ¡Los tiempos! Vivimos en una sociedad en la que no se nos permite estar mal. “Venga, venga, no llores. Ya está” –nos dicen o decimos–. Pues no, no está. Y sí, necesitamos llorar hasta vaciarnos para renacer. Hay que respetar y respetarnos los tiempos del duelo.

Y para concluir, les dejo una última reflexión personal:

Fíjense hasta qué punto giramos la cara, que cuando alguien enferma y está en una situación de “jaque a la vida”, nos aterrorizamos y no sabemos cómo actuar. He tenido cerca y he acompañado a gente muy querida en enfermedades como el cáncer (por ejemplo) y todas se han quejado de lo mismo: no las dejamos expresar sus miedos a la muerte, o sus no miedos (peor aún, más nos descuadran!), nadie les pregunta cómo lo llevan, qué sienten, qué necesitan para afrontarlo, si piensan en la muerte, cómo afrontan el jaque a la vida (independientemente de cómo salgan de la enfermedad). A veces nos enteramos de que alguien conocida está gravemente enferma y no sabe si saldrá o no (pero puede hablar y moverse), y no somos capaces de llamar, hablar de ello y escuchar. Nos paralizamos y no sabemos qué decir. ¿No les ha pasado nunca? La constatación de la finitud humana, de nuestra propia finitud nos aterra. Solo aceptamos dar mensajes positivos como mantras para espantar una realidad que nos asusta y queremos mantener como ajena. Necesitamos crear espacios (en la vida cotidiana, sin ir más lejos) en los que podamos hablar de las situaciones difíciles por las que estamos pasando sin mirar para otro lado, espacios en los que nos escuchemos, nos contengamos. Mucho por aprender, pero, sobre todo, mucho por educar. Mil gracias a todas por las aportaciones que han dado, por abrirse, y por este debate y estas (auto)críticas hechas desde el cariño y el respeto.